Летней ночью 1910 года экономка семьи Бурлюков через окно имения Чернянка на левобережье Днепра увидела странное зрелище. По аллеям парка бродил высокий, сутулый и от того похожий на цаплю мужчина. В руках он держал свечу и книгу. Время от времени он останавливался, вырывал прочитанную страницу, бросал ее под ноги и шел дальше. Так, постепенно, по парку протянулись сероватые тропинки книжных листов.

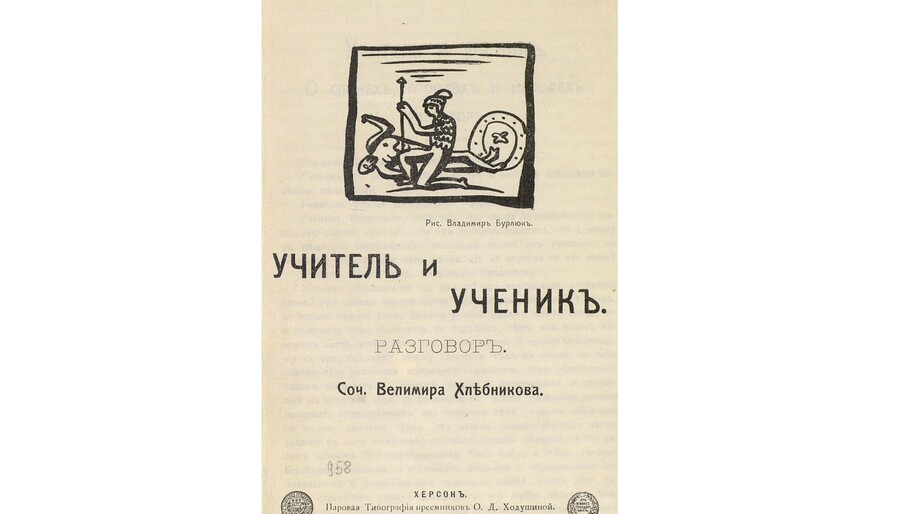

Она не решилась тревожить ночного чтеца, ведь это был поэт, «король времени» Велимир Хлебников. В 1912 году он издаст в Херсоне свою первую книгу «Учитель и ученик» и предскажет в ней грядущую революцию. О «законах времени», раскрытых на берегах Днепра, читайте в день рождения Хлебникова в материале Херсонского агентства новостей.

Без «ять»

В Чернянку Хлебникова привез поэт и художник Давид Давидович Бурлюк. Его отец, Давид Федорович, был управляющим в имении графа Мордвинова и сделал его образцовым: в 1910 году Херсонское сельскохозяйственное училище даже устроило выпускникам экскурсию в это хозяйство.

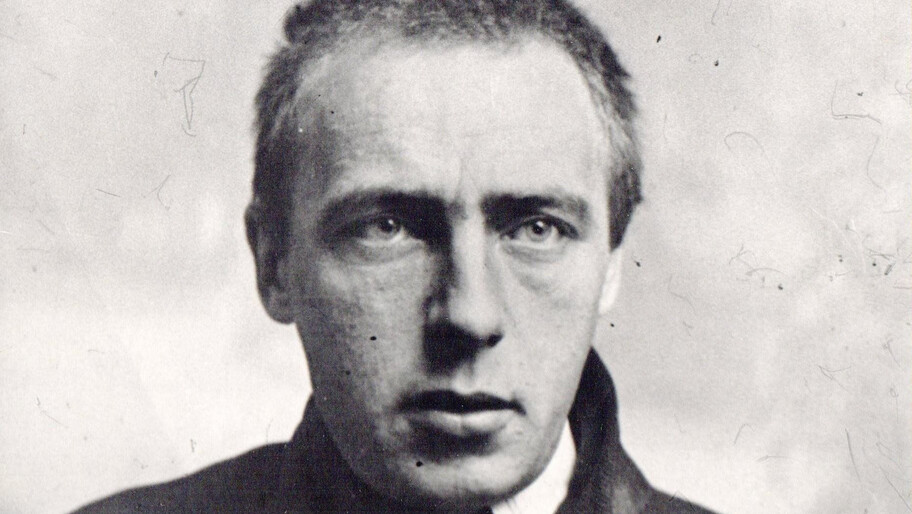

Бурлюк познакомился с Хлебниковым в феврале 1910 года в Петербурге. Их свел литератор и один из первых русских авиаторов Василий Каменский. На встречу Хлебников пришел с корзинкой, полной стихов. Поэт Николай Асеев сравнивал его с задумчивой птицей: у Велимира (или, как его чаще звали друзья, Виктора) была привычка подолгу стоять на одной ноге. Тихо, застенчиво он прочел собравшимся стихотворение в прозе «Зверинец» о зоопарке, «где мы начинаем думать… что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога».

Каменский в книге «Путь энтузиаста» отмечал, что Бурлюк «с величайшим вниманием выслушал хлебниковские вещи и подтвердил: „Да, Хлебников — истинный гений“. Бурлюк же позже писал: „Немного более восьми лет длилось это необычайное знакомство с этим самым необычайным, самым странным, невообразимо странным человеком“.

С появлением Хлебникова оформилась первая авангардная литературная группа, участников которой он назовет будетлянами, то есть производным от слова «будет». Так поэт укоренил в русском языке иностранный «футуризм», который в 1909 году ввел итальянский поэт Филиппо Томмазо Мариннети. Футуристы призывали искать новые формы художественного выражения, соответствующие бурно меняющейся жизни.

Будетляне тут же взялись за подготовку первого совместного поэтического сборника. Хлебников предложил название — «Садок судей». Печатать его решили на обратной стороне дешевых обоев — в знак протеста против роскошных изданий поэтов-символистов. И даже больше: еще до языковой реформы большевиков футуристы в своей книге отказались от буквы «ять» и твердого знака на конце слов.

Никто из современников не мог представить, что «Садок судей» станет началом нового направления в русской литературе, а лингвист Роман Якобсон спустя годы назовет Хлебникова «наибольшим мировым поэтом нынешнего века».

Клятва на бересте

Хлебникову было 24 года. Он второй год учился в Санкт-Петербургском университете, но, главным образом, писал стихи и целые дни проводил в публичной библиотеке, изучая сотни дат и событий, чтобы вычислить «законы времени». За пять лет до этого, в мае 1905 года, он задался целью раскрыть числовые закономерности в истории. Поводом стало потрясение от разгрома русской эскадры в Цусимском сражении. Увидев в газетах длинные списки с именами погибших моряков, Велимир в отчаянии сбежал в лес, где на бересте нацарапал клятву, что непременно раскроет тайные механизмы истории. Он искренне верил, что это позволит избавиться от потрясений и, прежде всего, предотвращать войны.

Этот труд поглощал его. В своих поисках он запоминал множество событий, изучал судьбы отдельных людей и целых цивилизаций. При этом в быту Хлебников, по выражению Маяковского, был «неорганизованнейшим человеком». Зарабатывать, тем более копить не умел. Если ему в руки попадали деньги, он тут же их тратил на сладости и табак, раздавал друзьям и тем, кому, как он считал, нужнее, терял или становился добычей карманников.

«В мире мелких расчетов и кропотливых устройств собственных судеб Хлебников поражал своей спокойной незаинтересованностью и неучастием в людской суете… Нельзя было представить себе другого человека, который так мало заботился бы о себе. Он забывал о еде, забывал о холоде, о минимальных удобствах для себя в виде перчаток, галош, устройства своего быта, заработка и удовольствий», — писал Асеев.

О том же писал и сам поэт:

«Мне мало надо!

Краюшку хлеба

И каплю молока.

Да это небо,

Да эти облака!».

За два года Хлебников сменил множество адресов и к моменту знакомства с Бурлюком жил у одного купца, обучая его дочерей. Дом стоял у Волковского кладбища на окраине Петербурга, из окна комнатушки виднелись кресты, напоминавшие «молчаливый строй солдат».

Весенним вечером 1910 года туда и приехал Бурлюк. «Витя, — позвал я его. — Мы за тобой. Собирайся, где твои вещи… Велимир Владимирович сконфузился. „Вот… на столе… папиросы. Я уже одет (на нем был сюртук его отца)“.

Из прочих вещей — только пальто, шапка, одеяло и наволочка, туго набитая рукописями. Уходя, Бурлюк заметил на полу обрывок бумаги и сунул его в карман, а позже прочел написанное на нем. Это было стихотворение «Заклятие смехом», которое станет одним из самых известных произведений Хлебникова. Начинается оно так: «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!».

Цветок папоротника

Имение в херсонской Чернянке стало штаб-квартирой авангардистов. Они приезжали сюда на летние каникулы, праздновали здесь Рождество, писали картины и сочиняли стихи. Вслед за Геродотом они прозвали эту местность Гилеей. Античная история увлекала Бурлюков, и они часто обсуждали ее с друзьями. Один из них — поэт Бенедикт Лившиц — и предложил назвать новую группу футуристов «Гилеей». В 1913 году «Гилея» по количеству выпущенной литературы превзойдет все остальные поэтические объединения футуристов вместе взятые.

Духовным лидером будетлян стал именно Хлебников. Летом 1910 года он впервые приехал в Чернянку. В стихотворении «Семеро» поэт использовал рассказ Геродота о происхождении народа савроматов от брака скифов и амазонок, живших на бескрайних степных просторах северного Причерноморья. «Здесь девы холодные сердцем живут, то дщери великой Гилеи», — писал он.

Жизнь в Чернянке ему нравилась. После нескольких лет безденежья и жизни впроголодь, Хлебников попал в дом, где, по воспоминаниям современников, обилие всего принимало по-истине гомерические размеры — число комнат, штат прислуги, обилие пищи, которую непрерывно поглощали и хозяева, и многочисленные гости.

«По утрам, отправляясь в контору, Давид Федорович [Бурлюк] хозяйским оком осматривал нас, погружая мизинец овцевода с длинным ногтем, которым обычно замерял шерсть, в наши обрастающие жиром мяса. К счастью, кипучая энергия, бившая в нас ключом, не давала этому жиру застаиваться: мы сбрасывали его почти также быстро, как наживали, — писал Лившиц. — Я готов теперь поверить, что тогдашние сутки заключали в себе тридцать шесть часов. Иначе не объяснить, как умудрялись мы, наряду с занятиями искусством, уделять столько времени еде, спорту, охоте, любовным увлечениям, домашнему театру, спорам».

Развлечения мало интересовали Велимира, другое дело — книги. «[В Чернянке] была большая семейная библиотека, основание которой положили еще родители», — вспоминал Давид Бурлюк.

Там Хлебников продолжил исследовать цикличность истории, влияние небесных светил на человека и природу, связь времени и пространства. Собранный материал он использовал в своей первой книге «Учитель и ученик», которую издал в Херсоне в 1912 году. В ней он признается: «Ясные звезды юга разбудили во мне халдеянина (халдеями в Древнем Риме называли тех, кто по положению звезд определял будущее — прим. И.Б.). В день Ивана Купала я нашел свой папоротник — правило падения государств». Считалось, что нашедший в ночь на 7 июля цветок папоротника получал возможность видеть будущее.

«Учитель и ученик»

Эту тоненькую книжицу отпечатали в крупнейшей херсонской типографии, принадлежавшей наследникам купца Антона Ходушина. Ее двухэтажное здание находилось на Потемкинской улице (позже Карла Маркса). Обложку для книги нарисовал младший брат Давида Бурлюка — Владимир. Он же написал самый известный портрет Хлебникова.

Чтобы выпустить книгу, Велимир заложил Давиду Бурлюку золотые часы своего деда, получив за них 20 рублей. Это возмутило дядю поэта, недовольного утратой семейной реликвии. В ответном письме Хлебников сообщал: «Адрес часов: Таврическая губ., село Малая Маячка, деревня Чернянка, Давиду Федоровичу Бурлюку для Давида Давидовича Бурлюка, долг 20 р., еще 2 рубля на расходы. 100 страниц, написанные для изумления мира, принадлежат мне». В книжке, правда, было не сто страниц, а только тринадцать.

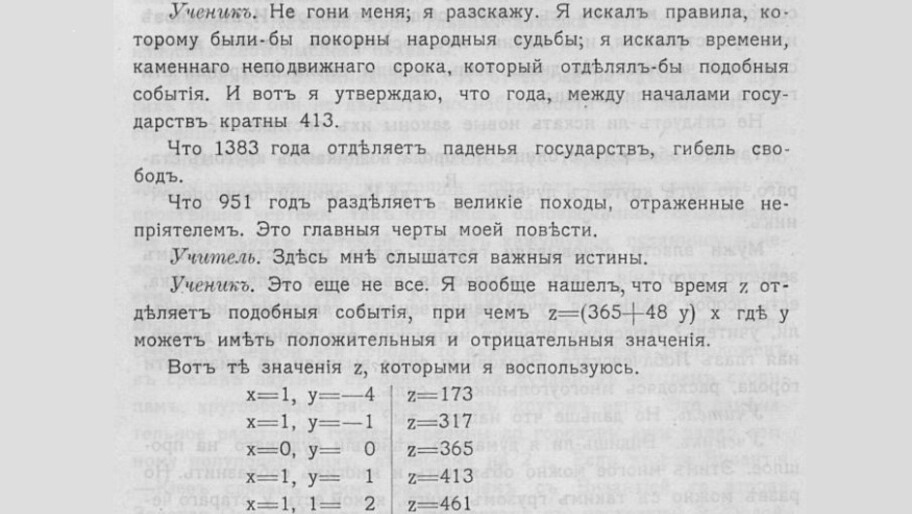

В ней Хлебников сообщал о важнейших, по его мнению, числах в мировой истории. Прежде всего, это 365 и 48, а также их производные — 317 (365-48) и 413 (365+48). «Я искал правила, которым были бы покорны народные судьбы; я искал время… которое отделяло бы подобные события, — писал он. — И вот я утверждаю, что года между началами государств кратны 413».

Он обнаружил и другие закономерности: «[Утверждаю, ] что 1383 года отделяет падение государств, гибель свобод». Последний вывод позволил ему в 1912 году предположить, что в 1917-м произойдет падение некой великой империи.

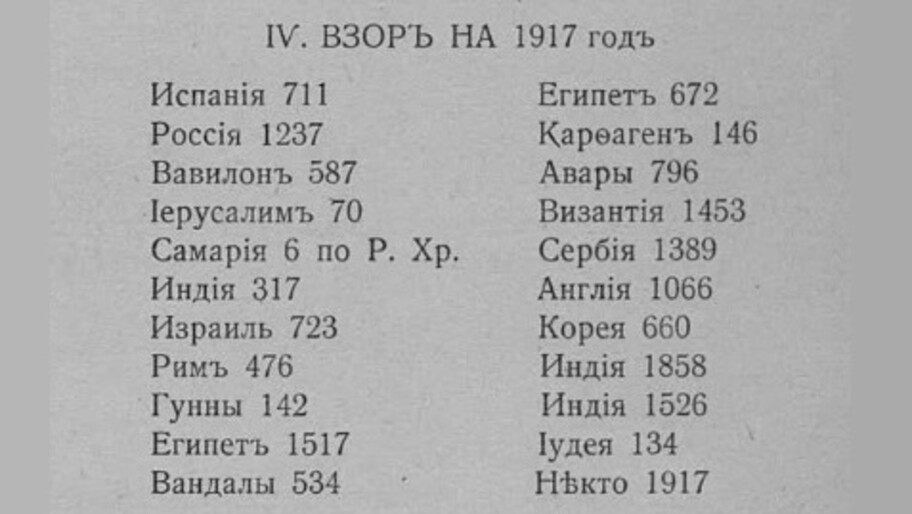

Хлебников повторит это пророчество в 1913 году в книге футуристов «Пощечина общественному вкусу». Она заканчивалась таблицей под заглавием «Взор на 1917». В ней приведены даты, когда погибали государства прошлого. Завершает перечень фраза: «Некто 1917». Так, не будучи политиком, поэт оказался прозорливее, например, Ленина — тот в январе 1917-го говорил, что его поколение, возможно, не доживет до «решающих битв грядущей революции».

Родителей Хлебникова напугали его предсказания. Они хорошо помнили аресты протестующих во время первой русской революции и боялись за сына. Велимир поспешил их успокоить: «Уверяю вас, что там решительно нет ничего такого, что бы позволяло трепетать подобно зайцам за честь семьи и имени. Наоборот, я уверен, будущее покажет, что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой с пиром для духовных уст всего человечества, раскинутой мной».

Но современники не восприняли пророчества всерьез, и в 1919 году Хлебников с горечью признал: «Блестящим успехом было предсказание, сделанное на несколько лет раньше, о крушении государства в 1917 году. Конечно, этого мало, чтобы обратить внимание ученого мира».

Слово как таковое

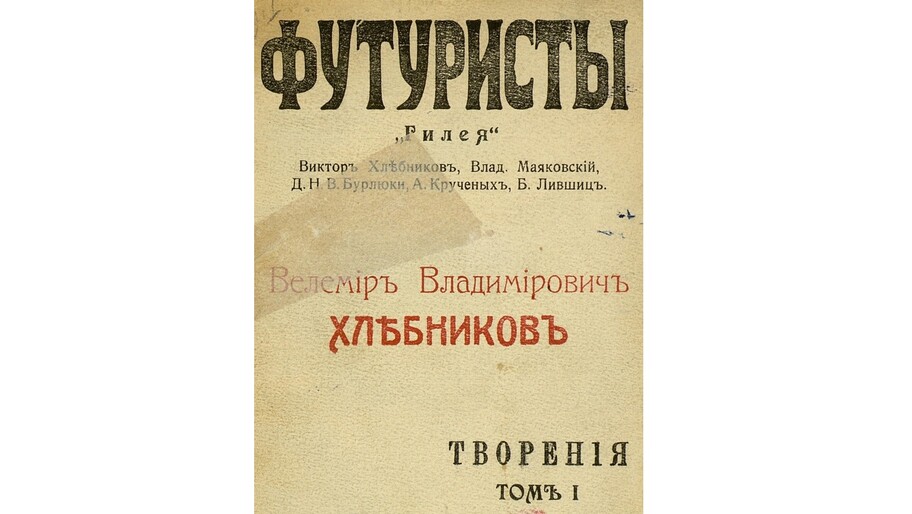

Бурлюк опубликовал и первую книгу стихотворений Хлебникова — «Творения. Т.1». В 1914 году она вышла сначала в Херсоне, а потом в Москве. В нее вошли стихи Велимира, написанные в том числе на берегах Днепра. «На каникулы Хлебников был с нами в Чернянке (Гилее, как мы ее звали), все его рукописи хранились там, он имел свою комнату, — вспоминал Бурлюк. — В 1910 и 1911 годах я, имея в своем распоряжении рукописи Хлебникова — хаос, лабиринт строчек, так как автор пытался иногда всю большую поэму всадить в один лист, — переписал многие рукописи… подготовил их к печати и вскоре издал „Творения“ Хлебникова».

В предисловии Бурлюк заявлял, что «Хлебниковым созданы вещи, подобных которым не писал до него ни в русской, ни в мировых литературах никто». Однако сам Велимир подарок не оценил и обиделся на друга. «Он говорил, что „Творения“ совершенно испорчены, и он был очень возмущен тем, что печатали вещи, которые были совсем не для печати», — писал Якобсон.

Объясняя свой поступок, Бурлюк отмечал, что его приятель небрежно относился к собственным рукописям. Ему важнее было писать стихи, а не публиковать их. «В 1912 году я уехал с родителями за границу; через три месяца, вернувшись, нашел в Чернянке Хлебникова в его комнате — но его рукописей в моем шкафу не оказалось. „Витя, где манускрипты?“. „Я… я… отправил их в Казань… Я сам собирался туда ехать. Но вот, видишь, не поехал — денег нет“. „Где квитанция?“. „Потерял… не могу отыскать ее“. И вот все рукописи поэта до лета 1912 года пропали, кроме тех, что я ранее успел переписать и издать».

Так что благодаря этим, пусть несовершенным публикациям Бурлюк спас хлебниковское наследие от исчезновения. «Писал Хлебников непрерывно и написанное, говорят, запихивал в наволочку или терял. Когда уезжал в другой город, наволочку оставлял, где попало. Бурлюк ходил за ним и подбирал, но много рукописей все-таки пропало, — вспоминала Лиля Брик. — Корректуру за него всегда делал кто-нибудь, боялись дать ему в руки, — обязательно перепишет наново».

Еще одним издателем поэзии Хлебникова стал уроженец Херсона, поэт и художник Алексей Кручёных. Они познакомились в начале 1912 года, а вскоре стали соавторами поэмы «Игра в аду», в которой грешник обыгрывает чертей в карты. Сюжет придумал Кручёных, он же начал писать поэму, но Хлебников случайно увидел рукопись, прочитал ее и тут же принялся дописывать и исправлять.

Другой совместной работой авторов стал манифест «Слово как таковое». В нем они сформулировали понятие «заумного» языка — литературного приема, заключающегося в полном или частичном отказе от элементов естественной речи и замещении их другими, но аналогичными элементами и построениями.

«Живописцы-будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне-речетворцы — разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык), — писали авторы. — Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык». Одним из примеров зауми стали такие хлебниковские строки с описанием живописного портрета на холсте: «Бобэоби пелись губы, вээоми пелись взоры, пиээо пелись брови, лиэээй — пелся облик».

Председатель земного шара

«Считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе», — заявлял Маяковский.

Несмотря на литературную славу и звание «поэта поэтов», Хлебников продолжал изучать историю, чтобы, по его выражению, «поймать войну в мышеловку». Он задавался вопросом:

«Если я обращу человечество в часы

И покажу, как стрелка столетия движется,

Неужели из нашей времен полосы

Не вылетит война, как ненужная ижица?».

В ноябре 1914 года он сделал еще одно предсказание. В книге «Битвы 1915–1917 гг.: Новое учение о войне» поэт писал, что считает число 317 основным для войн. Изучив около ста морских сражений, он заявил, что 20 декабря 1914 года произойдет очередная баталия. И, действительно, в этот день, спустя два месяца после доклада, немцы потопили британский линкор «Formidable».

Впечатленный таким совпадением, один из теоретиков русского авангарда Осип Брик собрал в своей петербургской квартире ученых-математиков, чтобы Хлебников прочел им доклад «О колебательных волнах 317-ти». Смущенно потупив глаза, Велимир пытался объяснить, как, на его взгляд, скорость вращения Земли влияет на жизни людей. Свою теорию он доказывал на жизни Пушкина, важные события в которой, подсчитал Хлебников, тоже происходили с интервалом в 317 дней.

Присутствовавший на этом докладе Каменский вспоминал, что, слушая поэта, ученые никак не могли взять в толк, как математические уравнения могут быть связаны со свадьбой Александра Сергеевича. Большинство из них с иронией отнеслись к выкладкам чудаковатого литератора. Только один профессор, прощаясь, пробормотал: «А все-таки это гениально».

Именно у Бриков 20 декабря 1915 года Хлебников был торжественно избран «королем времени». А в феврале 1916 года он получил от друзей еще один титул — Председатель земного шара. Таких председателей, по его задумке, должно было быть 317. Они, мечтал Велимир, составят общество лучших людей планеты, будут влиять на правительства и, пользуясь «законами времени», предупреждать о грядущих войнах и эпидемиях, тем самым не допуская их.

Это было его давней мечтой. Еще в 1910 году он хотел поселить будетлян на необитаемом острове и «оттуда диктовать свои условия, соединяясь с материком посредством аэропланов». Практичный Бурлюк тогда поинтересовался: «А чем, Витя, мы станем питаться?». Хлебников растерялся и лишь прошептал: «Плодами…».

Я умер и засмеялся

Биограф Хлебникова София Старкина писала, что когда следователь Реввоентрибунала Александр Андриевский в 1919 году сказал поэту, что открытые им законы требуют доказательств, тот парировал: «Во всем естествознании, в том числе физике, законы не доказываются, а открываются, обнаруживаются, выявляются путем отвлечения от бесчисленных частностей и нахождения того, что является постоянным».

Работу над «законами времени» он завершил в конце 1920 года, живя на Кавказе. Дело оставалось за малым — рассказать человечеству о своем открытии. Кручёных, к которому первым обратился Хлебников, вспоминал, как тот таинственно повторял: «Англичане дорого бы дали, чтобы эти вычисления не были напечатаны». Кручёных улыбнулся его наивности.

Пожив на Кавказе, Хлебников зимой 1922 года приехал в Москву. Но и здесь не хотели печатать его исследование. Маяковский и другие футуристы были готовы публиковать стихи Велимира, нашли ему угол и работу, приодели, но его вычисления старались не замечать. Бурлюк, до последнего опекавший Хлебникова, к тому времени уже уехал за границу. Велимир жаловался родным, что устает от столичной суеты, и удивлялся москвичам, которые вечно куда-то спешат.

Подружившийся с поэтом художник Петр Митурич, видя его состояние, повез Хлебникова в деревню Санталово Новгородской губернии — отдохнуть на природе. В пути у него началась лихорадка. Ее приступы то настигали Хлебникова, то отступали. Интервалы между ними становились короче. Поэт отказывался от еды и подолгу лежал в бане, куда поселил его Митурич.

Чтобы поддержать приятеля, художник привел к нему окрестных мужиков. Поэт долго рассказывал им о своих вычислениях. Крестьяне внимательно слушали, пытаясь понять, можно ли приложить их к посевной и сбору урожая. «Да, — слышали они в ответ, — и урожаи будут вверены числам времени и законам».

28 июня 1922 года Хлебников умер. Причиной смерти было названо истощение. Незадолго до смерти он, будто предчувствуя скорую кончину, написал: «Я умер и засмеялся. Просто большое стало малым, малое большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак „да“ заменился знаком „нет“… И я понял, что все остается по-старому, но только я смотрю на мир против течения».

Большую часть своей недолгой жизни он пытался разгадать «законы времени». Возможно, ему это удалось. Не получилось другое — быть услышанным.

Илья БАРИНОВ