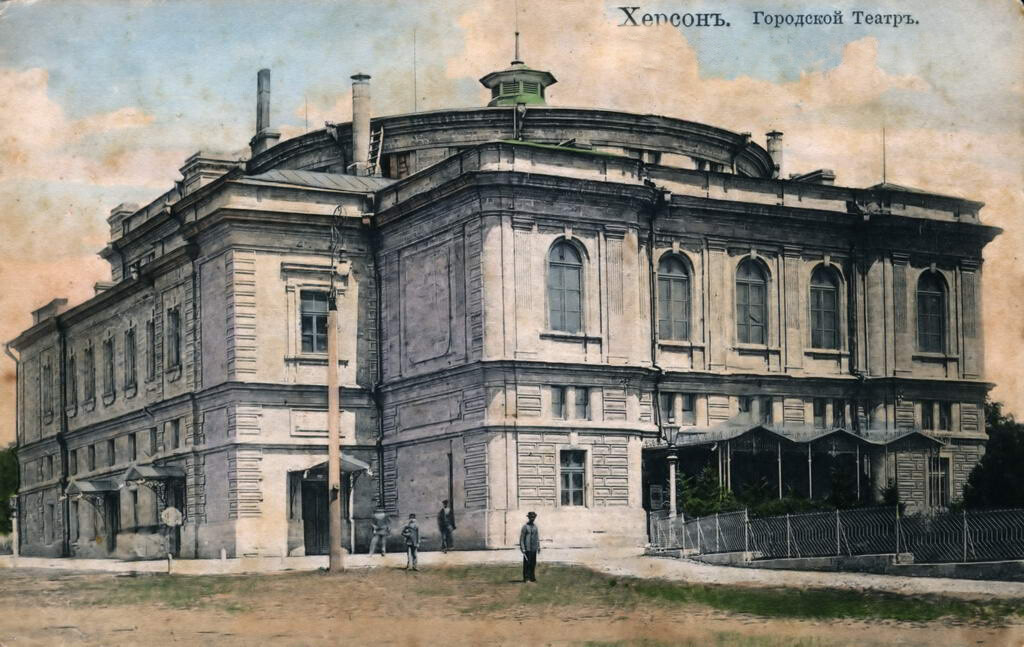

Август 1905 года. Херсон. Ночью на угол Виттовской (Театральной) и Говардовской (проспект Ушакова) вышел подросток в серой фуражке — на ее тулье поблескивала жестяная эмблема мужской гимназии. Садовой лопаткой он принялся копать яму под акацией. Когда закончил, огляделся и, оставив лопатку, вынул из портфеля тетрадь. Внимательно, точно запоминая, осмотрел обложку с крупным заглавием — «Люцифер». Помедлив, положил ее в ямку, торопливо забросал землей, пригладил почву и, схватив инструмент вместе с опустевшим портфелем, поспешил прочь.

Так, не начавшись, должна была завершиться литературная карьера Бориса Сергеева. Тогда он хотел буквально зарыть талант. Но позже, в свои 33 года, он напишет повесть «Сорок первый» — историю заклятой любви, которая прославит автора и надолго переживет его. Правда, в литературу он войдет под псевдонимом Лавренёв. О том, как гимназист из Херсона вопреки всему стал писателем — в материале Херсонского агентства новостей.

Неизбежный разговор

К концу жизни Борис Лавренёв — советский классик и дважды лауреат Сталинской премии — с раздражением писал в автобиографии о традиции начинать рассказ о себе с генеалогии. «Во избежание недоразумений сообщаю сразу, что в составе предков у меня не числятся: околоточные надзиратели, жандармские ротмистры, прокуроры военно-окружных судов и министры внутренних дел», — иронизировал автор, уводя внимание от своего непролетарского происхождения.

Да, признавался он ниже, история его рода уходит в века. Но все эти люди — офицеры и дипломаты — давно сгинули и «особо вредных влияний» на Лавренёва не оказали. Можно поверить, вот только в написанной тридцатью годами ранее повести «Сорок первый» поручик Говоруха-Отрок рассказывает возлюбленной Марютке, что именно «честь рода» заставила его летом 1914 года добровольцем уйти на фронт. Еще он вспоминает разговор с отцом, который, узнав о войне, напоминает сыну-книгочею о дедах и прадедах — те откликались по первому зову Родины.

По материнской линии Лавренёв происходил из старой казачьей семьи Есауловых. Его предки служили в стрельцах при царе Алексее Михайловиче и думскими дьяками у Петра Первого. В Новороссию они пришли во времена Потёмкина и Суворова — участвовали в осаде и штурме турецкой крепости Очаков, строили Херсон.

Его бабка, Дарья Есаулова, унаследовала огромное имение вместе с селом Меловым (Мыловое в Бериславском районе) в ста километрах к северу от Херсона. Многие добивались сердца завидной невесты, но она выбрала героя обороны Севастополя, артиллерийского поручика, скандалиста и картежника Ксаверия Цехановича. Два года спустя поручик проиграл имение и скрылся, оставив жену без гроша, но с тремя детьми, включая дочь Машеньку — она станет матерью писателя.

Предки отца благоразумно растворились в прошлом. Во времена, когда родство с дворянами было нежелательным, Лавренёв рассказывал, как его отца вместе с сестрой и братом нашли в санях на почтовом тракте Херсон — Николаев. Вокруг ребятишек лежали обезображенные тела — «судя по вырванным с мясом карманам было ясно, что поработали грабители». Документов не оказалось, личности убитых, как и найденных детей установить не смогли. Малышей отвезли в Херсон, где их приютил чиновник местной таможни Сергеев. Он дал ребятам свою фамилию.

Век спустя эту историю почти дословно повторит британский фантаст Терри Пратчетт. В его цикле о Плоском мире найденного малыша (ни много ни мало наследника престола) воспитают гномы, и он станет капитаном городской стражи. Отец Бориса Лавренёва выбрал педагогическую карьеру. В год рождения сына он работал помощником директора сиротского дома херсонского земства и преподавал словесность.

Выйдет толк

Лавренёв тепло вспоминал Херсон — «уютный, ласковый город» на берегу Днепра: «Обилием зелени он похож на парк, и летом, когда цветут акации, улицы засыпаны душистой шуршащей пеной опавших лепестков, по которым идешь, как по ковру». Херсон ответил взаимностью — память о Лавренёве здесь чтили все советские годы, а в доме на углу проспекта Ушакова и Театральной, где жила семья будущего лауреата, действовал его музей-квартира.

В поздних мемуарах Лавренёва, как и во всех энциклопедиях, указана одна дата его рождения — 5 (17 по новому стилю) июля 1891 года. Но в ранней автобиографии, которая в 1926 году предваряла издание повести «Сорок первый», писатель указал другое число — 4 июля 1892 года. Было ли это ошибкой или прозаик со временем решил «убавить» свой возраст, неясно.

До встречи с мужем Мария Цеханович учила детей в школе Берислава на правобережье Днепра. Там они и познакомились. «Отец мой, — писал Лавренёв, — очень талантливый человек, но из породы тихих российских неудачников. Он так и не нашел своего места в жизни и все время зависел от людей, которые подметки его не стоили. Мечтательность и робость характера помешали ему стать большим человеком. Он пробовал в жизни разные дороги, и все одинаково неудачно».

Юный Боря Сергеев много времени проводил у отца на работе, в окружении воспитанников сиротского дома. «Если бы в то время мне понадобилось выправить паспорт, в графе особых примет было бы написано: „Постоянно вспухший нос и по лицу синяки и царапины“. Это были следы ежедневных кулачных поединков в борьбе за прочное место в суровом и подчас жестоком мире детей, лишенных семейного крова», — писал он.

Были в его жизни и другие страсти — театр, живопись и, конечно, книги. В этих увлечениях его поддерживал крестный отец — бессменный городской голова Херсона Михаил Беккер, бывший артиллерист и сослуживец Льва Толстого по Севастополю. Благодаря ему юноша получил доступ в специальный фонд городской библиотеки и запоем читал все, что попадало под руку — от бульварных романов до научных трудов.

Особенно увлекали книги о путешествиях. Возможно поэтому, когда в конце четвертого класса мальчик получил двойку в четверти по алгебре и услышал от отца обидное «лодырь», он стащил двадцать пять рублей и ночью уехал в Одессу. Там гимназист разыскал отцовского приятеля-старпома и упросил его взять с собой в плавание по Средиземному морю. Для этого даже подделал записку якобы от старшего Сергеева: «Взять малыша в рейс, прокатиться».

В египетской Александрии Боря сбежал с корабля, долго слонялся по городу, ночевал в порту, питался крадеными лепешками, пока не попал на французское судно «Женераль Жилляр». «Плаванье мое тем кончилось, что в конце августа в Бриндизи явились на пароход итальянские карабинеры с нашим консулом, вынули меня из рулевой рубки и отправили с консульским курьером через Вену в Киев. Из Киева отец отвез меня домой и даже не бранил. Только вгляделся в мою почернелую рожу, присвистнул и сказал: „А, пожалуй, толк из тебя выйдет!“ — писал он в рассказе „Марина“.

Выбор пути

С сентября 1901-го по июнь 1909 года Борис Сергеев учился в первой мужской гимназии Херсона. В 1944 году, когда город освободили от немецких захватчиков, учреждение было названо в честь Лавренёва. Многие херсонцы учились в историческом здании средней школы №20. С 1991 года она снова стала гимназией.

«Среди наших педагогов были люди достойные, образованные, с любовью старавшиеся нагрузить наши молодые головы знаниями… Были и человеческие отбросы, гнусная дрянь, жандармы и садисты по призванию», — вспоминал писатель, признаваясь, что учился посредственно, предпочитая чтение книг, занятие живописью и театр.

Гимназистом он предпринял первые литературные опыты. Так, летом 1905 года Сергеев под впечатлением лермонтовского «Демона» сочинил поэму «Люцифер» и показал отцу. «Мыслишки кой-какие воробьиные есть, но рано лезть на штурм таких тем. Возьми, спрячь! Вырастешь, сам повеселишься, перечитав», — посоветовал тот. Расстроенный юноша в ту же ночь закопал тетрадь на бульваре у дома. «Если за полвека никто не выкопал этого бумажного покойника, он, вероятно, и сейчас мирно спит на углу бывших Виттовской и Говардовской улиц», — писал он в 1957 году.

Совсем отказаться от стихосложения не удалось. К тому же его одноклассником и соседом по парте был Николай Бурлюк — поэт и младший брат известного футуриста Давида Бурлюка. Имение в селе Чернянка, где жили Бурлюки, тогда стало центром российского авангарда. Здесь бывали художники Бродский, Ларионов, Гончарова, Татлин, поэты и писатели Маяковский, Кручёных, Хлебников, Каменский. Приезжал туда и Сергеев.

«Зарождение этого нового учения (футуризма — прим. авт.) я наблюдал своими глазами в той же Черной Долине. Коренастый, неуклюжий, коротконогий Давид Бурлюк, приставив к глазам неразлучный лорнет, стоял перед развешанными по стенам мастерской своими превосходными, немного импрессионистскими пейзажами и, кривя рот, говорил, что на классических традициях, на серьезной живописи в наше время ни славы, ни капитала не наживешь и что нужно глушить буржуа и обывателя дубиной новизны», — вспоминал Лавренёв.

В автобиографии он писал, что «микробы стихотворной заразы» каждое лето обволакивали его в поэтической обстановке Чернянки: «Перед моими глазами были два дурных примера: мой одноклассник Коля Бурлюк… и совсем еще юный, в рваной черной карбонарской шляпе и черном плаще с застежками из золотых львиных голов, похожий на голодного грача Владимир Маяковский».

Бурлюки в Чернянке. 1910-е годы

Бурлюки в Чернянке. 1910-е годы

В 1907 году молодой человек влюбился в гимназистку Татьяну Волохину и решил посвятить ей стихи. Но прежде чем отдать их девушке, показал Коле Бурлюку. Тот обругал приятеля, упрекая в шаблонах и излишней романтичности. Возможно, стихи Сергеева, действительно, были плохи, но, может быть, причина в другом: красавица Волохина привлекала многих мужчин, в их числе был и Давид Бурлюк — даже после замужества она сохранит крошечный портрет художника с подписью «нежно чтимой…».

Близилось окончание гимназии. Предстояло выбирать дальнейший путь. Боря думал о поступлении в училище живописи, ваяния и зодчества, где учились Давид Бурлюк и Маяковский — он уже выставлял свои картины и этюды на разных выставках в Херсоне. Но больше мечтал о дальних плаваниях и, хотя родители возражали, поехал в Петербург, чтобы поступить в морской корпус. Из-за плохого зрения юношу не приняли, и он не солоно хлебавши вернулся в Херсон — доучиваться в гимназии.

В 1909 году Сергеев поступил на юридический факультет Московского университета: сам в юристы не рвался, но исполнил мечту родителей, которые видели в нем «крупного общественного деятеля». «К счастью я им не стал», — подводил он в 1957 году итоги в «Короткой повести о себе».

Первые «лавры»

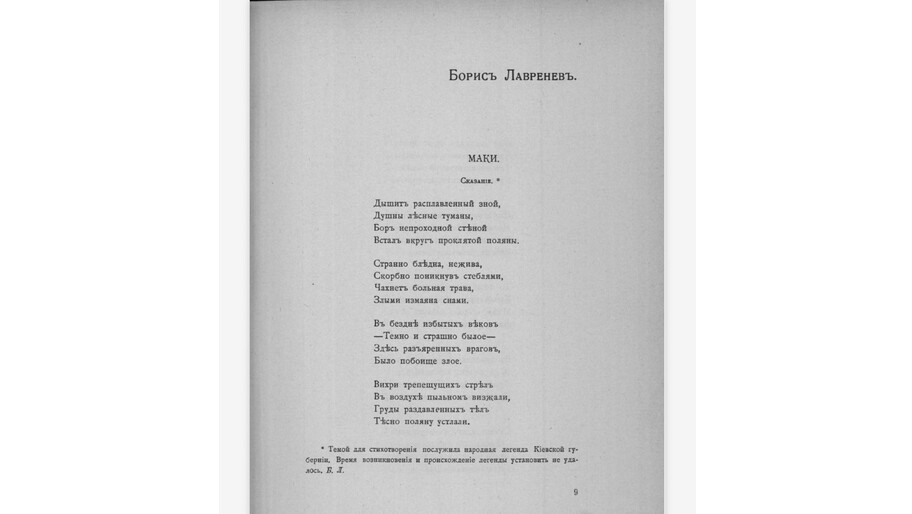

Вырвавшись из-под надзора строгого отца, который когда-то раскритиковал стихи за «хромой, колченогий, параличный» размер, молодой человек решил наверстывать упущенное. Весной 1911 года в популярной херсонской газете «Родной край» опубликовали его стихотворение. Через год небольшой цикл стихов вышел в московском альманахе «Жатва». Это было признанием: поэзия Бориса Лавренёва соседствовала с работами мэтров — Валерия Брюсова и Константина Бальмонта.

В «Жатве» он впервые использовал псевдоним Лавренёв — по фамилии одного из родственников. Свой выбор начинающий автор объяснял желанием отличаться от популярного в то время писателя Сергея Сергеева-Ценского. Так вместо безликого Сергеева в литературе появился автор, чья фамилия будто намекала на грядущий успех.

В 1915-м выпускник московского юрфака ушел на войну. «То ли во мне заиграла военная жилка стрелецких полковников, то ли стало скверно в обстановке тылового распада», — писал он в одной автобиографии. А в другой добавлял: «Движимый не слишком продуманным патриотизмом я сменил кодексы Юстиниана и Наполеона на таблицы артиллерийской стрельбы Сиаччи и других мастеров пушечного дела».

На всю жизнь у него сохранится ненависть к этой войне: Второй Отечественной и Великой, как называли ее в первые годы, империалистической, как прозвали ее большевики, Первой мировой — под этим названием знаем ее мы. «Сбежать из грохотного чертова логова и вернуться к охоте в днепровских синих безгранных лугах», — пересказывал он свои фронтовые мечты в рассказе «Гала-Петер». Но еще с большей неприязнью вспоминал литературную возню тыла: «размалеванные морды», «игры в стихотворные бирюльки перед величием молчаливого, беззаветного и великого ратного подвига народа».

Борис Сергеев записался на краткосрочные военные курсы и вскоре отправился на фронт поручиком артиллерии. «Я никогда не жалел и не пожалею о том, что вместе с миллионами простых людей, одетых в серые шинели, прошел сквозь бессмысленный кошмар последней войны царизма. От войны я получил бесценный дар — познание народа», — признавался он.

Весной 1916 года артиллерист «хлебнул досыта вонючего завтрака из химического снаряда» и уехал лечиться в Крым. В госпитале написал рассказ «Гала-Петер» — автобиографическую историю о поручике из интеллигентной семьи, который сталкивается с ужасами войны, и его невесте, беззаботно живущей в тылу. Именно «Гала-Петер» Лавренёв считал началом своего прозаического пути, хотя в 1916 году это произведение не было издано: военная цензура запретила публикацию, а ее автора направили в штрафную часть. Только в 1925 году Лавренёв по черновикам восстановил работу.

Прямая — не кратчайший путь

Собственная жизнь — разве не это главная книга для каждого? А что если подойти к ней с литературным опытом? Ни в коем случае не врать. Но пропустить одни эпизоды, усилить другие, ускорить третьи. Может отсюда и название — «Краткая повесть о себе»? Повесть — художественный жанр, он дает больше вольностей, чем строгая автобиография.

По разрозненным источникам можно попытаться восстановить события революций и Гражданской войны. Известно, что Февраль застал Бориса Лавренёва в Москве. Он с восторгом встретил революцию, «верил в нее как в невесту». В одно мгновение оказался комендантом штаба революционных войск, затем — адъютантом коменданта Москвы Александра Голицынского.

Главный герой «Сорок первого» вспоминал с горечью: «Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали». Был ли этот эпизод в действительности, неизвестно. В автобиографии он лишь писал о неких «мрачных эксцессах, которые пришлось видеть перед Октябрем и после, в первые недели». Они «разболтали» писателю нервы.

Октябрьскую революцию Лавренёв не принял. Позже он объяснял свое «эссерство» тем, что в Херсоне не было промышленных предприятий и пролетариата. Поэтому, мол, он не знал о чаяниях рабочих, а вот крестьян знал лучше: «Сталкивался с ними в той же Черной долине».

В 1957 году, через сорок лет после событий, Лавренёв вспоминал, что сразу после Октября поехал в Херсон, к родителям. И снова отец вышел на первый план. Он заявил сыну, что «народ всегда прав», даже если кажется, что «сошел с ума и вслепую несется к пропасти». Отец даже указал на «глубинную народную мудрость», которая, дескать, всегда найдет правильный выход.

«Допустим, ты уедешь! Говоришь, — на время, чтобы потом вернуться? А ты уверен, что сможешь вернуться? Что народ примет тебя, простив, что ты покинул его в тяжкий час?.. Нет, сын! Никуда с русской земли, хоть бы смерть у тебя за плечом стояла! Жить на чужбине и умирать постыдно!» — заключал старший Сергеев. После этого отец и сын крепко обнялись, и младший Сергеев вернулся в Москву. Там ему быстро наскучили «заупокойное чтение» стихов и грызня мелких самолюбий. Осенью 1918-го он вступил в Красную армию, а в феврале 1919-го участвовал в освобождении Киева от петлюровцев.

Но это «краткая повесть». Действительность была сложнее и драматичнее. В 1934 году, задолго до официальных «автобиографий», литературовед Зелик Штейнман на основе разговоров с Лавренёвым написал книгу «Навстречу жизни. О творчестве Бориса Лавренёва». В ней упоминается, что в 1918 году бывший в Херсоне Лавренёв подпал под «гетманскую мобилизацию» и был направлен в Киев в составе отряда внутренней обороны.

В декабре 1918 года, когда петлюровцы вошли в Киев, отряд распался. Лавренев недолго работал в разведке — под видом санитара переправлял через фронт подпольщиков. В 1919-м он, действительно, вступил в Красную армию: был командиром бронепоезда, сражался под Киевом и в Крыму, пока не получил тяжелое ранение в ногу. Его эвакуировали в Москву, а затем направили в Ташкент, в политотдел Туркфронта. В Средней Азии он и напишет свою главную книгу.

«Попутчик» на сцене

Дворянское происхождение и метания первых лет советской власти долго аукались Лавренёву (в 1922 году он сделал этот псевдоним своей официальной фамилией). Да и сам автор, будто подчеркивая особое место среди большевистских писателей, вводил в свои произведения интеллигентов, которые от «белого» берега отчалили, а к «красному» не пристали.

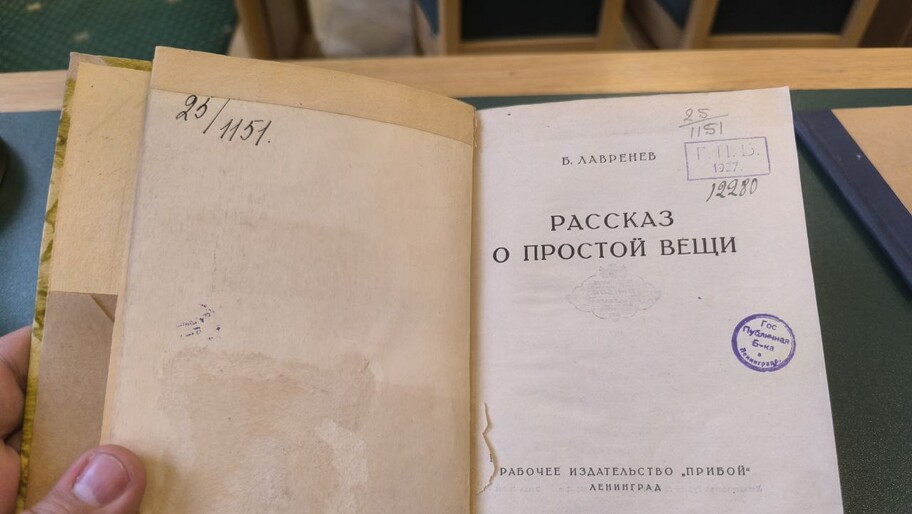

В «Сорок первом» это поручик Вадим Говоруха-Отрок, который увидел, что Родина как и революция «обе кровушку любят». В «Седьмом спутнике» — генерал русской армии, профессор Военно-юридической академии Евгений Адамов, арестованный при большевиках, но и отказавшийся впоследствии служить белым. В «Рассказе о простой вещи» — деникинский контрразведчик Тумачевский со своим кодексом чести.

В декабре 1923 года Лавренёв демобилизовался из армии, уехал в Петроград и вскоре опубликовал первую прозу — повести «Ветер» и «Сорок первый», рассказ «Звездный цвет». Его тут же раскритиковала Российская ассоциация пролетарских писателей. Автора не без оснований упрекали в романтизации «бывших» и называли «левым попутчиком».

С середины 1920-х годов он занялся драматургией. Первую его пьесу о белогвардейском мятеже в Туркестане поставили в Большом драматическом театре (БДТ). В центре «Мятежа» — судьба главкома Липеровского. «Это трагедия всего белого стана, с его разбродом, отсутствием единой идеи, интеллигентской истеричностью, связанной с нелепой жестокостью», — объяснял писатель в «Красной газете».

За «Мятежом» последовал «Разлом» — пьеса о семье Берсеневых, которые в 1917 году стали свидетелями и участниками восстания революционных матросов в Кронштадте. Почти «Дни Турбиных» Булгакова.

После премьеры в БДТ — вновь критика. Но неожиданно за писателя вступился Сталин: «Лавренёв не коммунист, но я вас уверяю, эти писатели (Вс. Иванов и Лавренёв. — прим. авт.) своими произведениями „Бронепоезд“ и „Разлом“ принесли гораздо больше пользы, чем 10–20 или 100 коммунистов-писателей, которые пичкают, пичкают, ни черта не выходит: не умеют писать, нехудожественно».

Сталин добавлял: «Возьмите Лавренёва, попробуйте изгнать человека, он способный, кое-что из пролетарской жизни схватил и довольно метко. Рабочие прямо скажут, пойдите к чёрту с правыми и левыми, мне нравится ходить на „Разлом“ и я буду ходить, — и рабочий прав».

Свой среди чужих

Публичная поддержка Сталина обязывала. Нужно было соответствовать. Со своими еще можно иронизировать, но с высоких трибун — ни-ни. «Видел Бориса Лавренёва. Он сетует по поводу того, что Нижний переименовали в Горький. Беда с русскими писателями: одного зовут Михаил Голодный, другой Демьян Бедный, третий Приблудный — вот и называй города», — записал в 1932 году Корней Чуковский.

Но 1937-й сломал многих. И Лавренёв, похоже, не исключение. Осенью он участвовал в травле сотрудников ленинградского Детиздата. Причем под его раздачу попала редактор издательства Лидия Корнеевна Чуковская. Борис Андреевич припомнил ей связь с анархистами — факт, о котором знал лишь узкий круг посвященных. В результате редакция была разгромлена, многие сотрудники, включая Чуковскую, уволены, другие — арестованы.

Вскоре после этого Лавренёв стал одним из руководителей писательской организации — пряник. В 1946-м ему вручили Сталинскую премию за пьесу «За тех, кто в море» о героизме Северного флота в годы Великой Отечественной войны — еще один пряник.

Но в стране и, в первую очередь, в Ленинграде развернулась кампания против Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Так называемое постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». В официальном партийном документе Зощенко объявлялся «пошляком и подонком литературы», а Ахматова — «типичной представительницей чуждой нашему народу безыдейной поэзии».

И над Лавренёвым взметнулся кнут: в литературных кругах кто-то пустил старую сплетню о том, что в годы Гражданской войны он шпионил для белых в красных штабах. Пришлось даже обратиться к бывшему командиру, старому большевику Николаю Подвойскому. Тот подписал справку о героизме «военного моряка, тов. Лавренёва» во время сражений на Украине. Справку опубликовали. Но отделаться не удалось, пришлось присоединиться к процессу — осудить Зощенко и Ахматову. Пусть пару слов против них, но сказать.

И сразу новые пряники как из рога изобилия: должность редактора отдела прозы в журнале «Звезда», а в 1950 году — еще одна Сталинская премия за злободневную агитку «Голос Америки». И опять заступничество Сталина — на этот раз против обвинений в беспартийности Лавренёва: «Берут писателя и едят его: почему ты беспартийный? Почему ты беспартийный?.. А спросите этого критика, как он сам-то понимает партийность? Э-эх!».

К концу жизни у Лавренёва были все атрибуты советского классика: квартира в элитном Доме на набережной напротив Кремля, дача в Переделкино, изданное собрание сочинений, театральные постановки по всему Союзу, встречи с моряками-балтийцами, о которых так много писал в последние годы. В 1956-м — «лебединая песня»: режиссер Григорий Чухрай снял фильм по «Сорок первому», его премировали в Каннах, а в СССР посмотрели 25,1 миллиона зрителей.

После трех десятилетий агиток Лавренёв почувствовал вдохновение и задумал сразу два романа — о декабристах и о Черноморском флоте. Да и климат в стране изменился, оттепель обнадеживала. Но времени на эти планы не осталось: 7 января 1959 года писатель умер в Москве от болезни сердца. «Всем, что я мог сделать в литературе и что может быть, еще успею сделать, борясь с возрастом и болезнью, всем я обязан народу моей Родины, ее простым людям, труженикам, бойцам и созидателям», — писал он незадолго до смерти.

На поздних фотографиях сухонький Лавренёв будто прячется в больших, широкоплечих пиджаках. Один из таких снимков открывает и собрание его сочинений: увесистый шеститомник, от которого в литературе осталась лишь небольшая повесть «Сорок первый» — ёмкий текст о любви, погибшей от идеологии. Этот угловатый рассказ укрыт в выверенной советской прозе. С каждым годом его вспоминают все реже, чаще — в связи с фильмом. Сам автор почти забыт. Неизвестно, выкопал ли кто-то тетрадь, зарытую на углу Театральной и проспекта Ушакова. Если нет, то время и влажная херсонская почва не пощадили и ее.

Илья Баринов