В 1910 году Херсон наводнили открытки с карикатурами на известных горожан — чиновников, землевладельцев, юристов, артистов, военных и учителей. Карикатуры были так популярны, что их подделывали и продавали на базарах. В местных газетах то ли в шутку, то ли всерьез писали, что члены городской думы не выходят из домов, боясь попасть на глаза зловредному художнику — Алексею Кручёных.

В историю русской словесности Кручёных вошел как поэт-футурист и создатель «заумного» языка. Историю его родного Херсона украсили два альбома с шуточными портретами горожан, которые художник издал 115 лет назад.

Коракс! Брекеккес!

Алексей Кручёных родился 9 (21) февраля 1886 года в поселке Оливское недалеко от Херсона (сейчас это Музыковка в Белозерском районе). Когда мальчику было восемь лет, его отец оставил службу выездного кучера в имении богатой помещицы, перебрался в город и стал извозчиком. Семья поселилась в старом районе Херсона — Забалке. Краевед и главный биограф поэта Сергей Сухопаров выяснил, что с 1894 по 1910 годы Кручёных жил в доме на углу Купеческой и Качельной улиц (перекресток Пионерской и Сорокина).

По воспоминаниям самого поэта, он сменил несколько школ, прежде чем в 1902 году окончил городское трехклассное училище. «Я был беспризорным „гадким утенком“. Среда меня ненавидела и платила за мой дикий нрав не менее диким отношением… Деревня и пыльные улицы Херсона потворствовали моему детству. Школа все же немного цивилизовывала. Я страстно полюбил книги», — писал Кручёных в мемуарах «Наш выход».

Выбор профессии художника Алексей Елисеевич объяснял как влиянием школьных учителей, так и собственным желанием. «Свободный художник» — это звучало гордо, в этом было что-то магическое, — вспоминал он. — Конечно, я мог бы попытаться поступить в университет, но для этого требовалось долгое время на подготовку. Оттяжка, замедление, скучная зубрежка были не в моем характере и не в моих силах, а «свободные искусства» перетягивали все». В итоге Кручёных поступил в Одесское художественное училище.

В начале века случилось еще одно событие, повлиявшее на будущего поэта: в 1902 году в Херсон приехал молодой режиссер Всеволод Мейерхольд. Он оставил Московский художественный театр для самостоятельных работ. Кручёных не пропускал его постановки, особенно его поразил спектакль «Потонувший колокол».

«Впечатление было необычайное! — писал Кручёных. — Я видел перед собой не декорации, но дремучую темную зелень глухого леса. И на этом фоне развертывались захватывающие события: …кричал леший, хохотала и завывала старуха-ведьма, из замшелого колодца вырастала зеленая скользкая голова водяного (его играл сам Мейерхольд)». Окончательно юношу потрясли дикие выкрики водяного: «Коракс! Брекеккекс!». Выяснилось, что бессмысленные, на первый взгляд, звуки могут будоражить слушателей. К этой мысли он вернется через несколько лет.

Бурлюки и Бурлючки

Семью Бурлюков хорошо знали в Херсоне. Кручёных, вероятно, услышал о них раньше, чем они познакомились. Глава семейства Давид Федорович был опытным агрономом и работал сначала в имении «Золотая балка» недалеко от Нововоронцовки на правом берегу Днепра, а с весны 1907 года — в экономии графа Мордвинова в Чернянке на левобережье. Его старший сын, художник и поэт Давид Давидович с 1905 года устраивал в Херсоне выставки новаторской живописи, которую в газетах однако именовали «мазней». Младшие дети не отставали: Владимир и Людмила писали картины, Николай — стихи.

Когда именно случилось знакомство, непонятно. Первое время оно, наверное, было шапочным. Но в 1907–1908 годах завязалась дружба, и Алексей Елисеевич, по его словам, «начал работать с многочисленными Бурлюками и Бурлючками, пропагандируя живописный кубизм в южной прессе».

Сухопаров отмечал, что в Херсоне мало кто мог оценить новизну «бурлючьей живописи», а тон в прессе задавали консерваторы из «Общества изящных искусств». О том же писал и Кручёных: «Им (Бурлюкам — прим. ХАН) пришлось выступить среди серовато-бесцветных холстов подражателей передвижникам. Картины Бурлюков горели и светились ярчайшими ультрамарином, кобальтом, светлой и изумрудной зеленью и золотом крона… У Бурлюков был трюк: их картины вместо тяжелых багетов или золоченых рам, тогда модных, окаймлялись веревками и канатами, выкрашенными в светлую краску… Публика приходила в ярость, ругала Бурлюков вовсю и за канаты, и за краски. Меня ругань эта возбуждала».

Осенью 1907 года Кручёных решил навестить Бурлюков. Их экономию он назвал «огромным имением». О «гомерических размерах» Чернянки писал впоследствии и поэт Бенедикт Лившиц. Его поразило количество комнат, численность прислуги и обилие еды, которую непрерывно поглощали в этом хлебосольном доме: «Чудовищные груды съестных припасов, наполнявшие доверху отдельные ветчинные, колбасные, молочные и еще какие-то кладовые… Это была не пища, не людская снедь. Это была первозданная материя, соки Геи, извлеченные там, в степях, миллионами копошащихся четвероногих».

Собираясь в имение, достойное великанов Гаргантюа и Пантагрюэля, «гадкий утенок», сын извозчика Кручёных волновался: «Я предупредил телеграммой о своем визите. Но это оказалось лишним. У Бурлюков все было поставлено на такую широкую ногу, что моя ничтожная личность пропадала в общем хаосе… Давид Давидович встретил меня ласково. Он ходил в парусиновом балахоне… Крупный, сутулый, несмотря на свою молодость, расположенный к полноте, Давид Давидович выглядел медведеобразным мастером. Он казался мне столь исключительным человеком, что его ласковость сначала была понята мною как снисходительность, и я приготовился было фыркать и дерзить. Однако недоразумение скоро растаяло».

Благодаря мемуарам мы можем увидеть Кручёных в тот день глазами Бурлюка. Он так вспоминал о первом приезде молодого художника в Чернянку: «Он был нервен, худ и мало ел на фоне умопомрачительных гилеевских (Гилеей Бурлюк называл эту местность — прим. ХАН) аппетитов атлетов, садившихся шумно за стол».

Бурлюк обратил внимание своего младшего товарища на поэзию. Во время совместных пленэров он читал стихи нараспев. «Тогда я еще не знал этого стиля декламации, и он казался мне смешным, — вспоминал Алексей Елисеевич. — Я слушал… больше с равнодушием, чем с интересом. И казалось, что, уезжая из Чернянки, я был заражен живописными теориями пленэра. На самом деле именно там я впервые заразился бодростью и поэзией».

Умная вы голова

И всё же интерес к поэзии проявился у него до поездки в Чернянку. В 1906 году Кручёных окончил Одесское художественное училище, вернулся в Херсон и стал учителем рисования в еврейском женском профессиональном училище. Вскоре в местной газете «Родной край» появился фельетон, автор которого ругал молодого педагога за то, что тот посещал службу «самым неаккуратным образом или, вернее, совсем не посещал». Аноним сетовал, что место, которое мог бы занимать «более добросовестный человек», досталось Кручёных.

«Доброжелатель», как в те времена подписывались авторы анонимок, так писал об Алексее Елисеевиче: «Художник он только с внешней стороны: носит пелерину, клетчатые брюки, шляпу с широкими полями». Его при этом якобы «тяготит» должность учителя рисования, и он уже решил «перейти в поэты», для чего старается говорить рифмой и своих учениц заставляет делать то же. Более того, Кручёных, возмущались в газете, научил детей при встрече здороваться с ним не обычным приветствием, а дурашливым вопросом «Откуда умная бредете вы, голова?».

Кручёных, в самом деле, не собирался задерживаться в Херсоне. Уже в июле 1907 года он подал прошение о зачислении в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Ему отказали, но молодой человек все же оставил преподавание и в первый раз уехал в Москву. Там он сотрудничал с популярным юмористическим журналом «Будильник», еженедельником «Весна», «Московской газетой» и другими изданиями, а в 1908 году прославился серией шаржей и карикатур «Вся Москва», героями которых стали деятели науки и искусств. Например, прославленный актер Василий Качалов в роли Ивана Карамазова.

В Москве он встретился с Бурлюком, прочел ему «свои первые хромоногие литопыты» и в 1909 году дал несколько работ для выставки «Венок», которую неутомимый Давид организовал в Херсоне. Но гремящий в столицах авангард не впечатлил провинциальную публику. Посетители выскакивали из зала, восклицая на южнорусский лад: «Ну и виставка!». Журналисты тоже ругали художников. Чтобы объяснить свой замысел, Бурлюк и Кручёных написали в местную прессу несколько статей об импрессионизме, а после издали каталог с положительными отзывами столичных критиков.

Карикатурист

В это же время Кручёных, возможно, задетый насмешками херсонцев, стал выпускать открытки с карикатурами на известных горожан. Ажиотаж вокруг них был таким, что предприимчивые дельцы наладили выпуск поддельных карикатур. Автор в ответ написал гневное письмо в редакцию газеты «Юг», грозя привлечь «пиратов» к ответственности и жалуясь на низкое качество фальшивок.

Справиться с проблемой помог Бурлюк: в январе 1910 года при его содействии были изданы два альбома «Весь Херсон в карикатурах, шаржах и портретах». Они вызывали такой ажиотаж, что один из влиятельных херсонцев, которого зло высмеял Кручёных, грозился его убить.

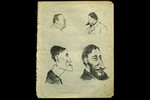

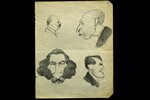

Героями рисунков стали, например, присяжный поверенный Невельштейн, кассир Соединенного банка Дедов, землевладелец Сербин, преподаватель 1-й мужской гимназии Блюменау и батальонный командир Тахчогло. Племянница поэта Ольга Кручёных вспоминала, что издание карикатур произвело в Херсоне эффект разорвавшейся бомбы. Многие старались купить побольше открыток, чтобы другие не увидели их физиономии.

«Дядя был первоклассным карикатуристом и передал сущность портретируемых превосходно. Изображенных было совсем нетрудно узнать — все были очень похожи, — вспоминала она. — Позже дядя рассказывал мне, что для этих открыток ему, естественно, никто не позировал. Наоборот! Ему даже старались не попадаться на глаза».

Оценивая эти работы, искусствовед Любовь Корсакова отмечала, что «доведя до крайне комического эффекта самое сущее в отдельных индивидуумах, Кручёных вынес приговор их фальшивой обывательской „добропорядочности“. „Таким образом, — писал об этом сам художник, — я впервые выступил публично как нарушитель затхлого благочиния провинциальных кладбищ. Но разоблачение обезьяньей сути передоновских рож, воспроизведение их гнусных ужимок и дряблых гримас было ниже моих устремлений и не растраченных еще возможностей“.

Он снова уехал из Херсона. Теперь уже навсегда.

Дичайший

Это была эпоха потрясений. Ритм, особенно в больших городах, ускорялся. Автомобили и поезда вытесняли лошадей, телеграф заменил гонцов, электрические фонари выстраивались вдоль дорог, появились аэропланы, кинематограф, радио… В 1909 году итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти провозгласил разрыв с прошлым и восхваление динамики жизни в «Манифесте футуризма». Футуристы считали, что язык 19 века не может выразить скорость современной им жизни.

Спустя год Бурлюк объявил о создании футуристической группы «Гилея». К ней присоединился и Алексей Кручёных. «Мы первые сказали, что для изображения нового и будущего нужны совершенно новые слова и новые сочетания их», — объяснял он.

Первый сборник их стихотворений, «Садок судей», вышел в 1910 году, а в 1912-м они опубликовали манифест «Пощечина общественному вкусу». Его авторы заявляли о разрыве с существующей литературной традицией и призывали «чтить права поэтов», в частности позволяя им создавать новые слова. Многое из их словотворчества не прижилось, но некоторые находки прочно вошли в язык. Так, Велимир Хлебников придумал слова «летчик» и «изнеможденный», а Василий Каменский — «самолет»

Кручёных в их компании прозвали «дичайшим», так далеко заходили его эксперименты. В своей «Декларации слова как такового» он писал: «Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово „лилия“, захватанное и „изнасилованное“. Поэтому я называю лилию „еуы“ — первоначальная чистота восстановлена». Борис Пастернак писал, что Кручёных, ища новое обозначение, скажем, для лягушки, работал с языком до тех пор, пока «не добивался иллюзии, что у слова отрастают лапы».

Увлекшись поэзией, Кручёных почти перестал рисовать. «В эти годы, предчувствуя скорую гибель живописи и замену ее чем-то иным, что впоследствии оформилось в фотомонтаж, я заблаговременно поломал свои кисти, забросил палитру и умыл руки, чтобы с чистой душой взяться за перо и работать во славу и разрушение футуризма — прощальной литературной школы, которая тогда только загоралась своим последним (и ярчайшим) мировым огнем», — объяснял он.

«Дыр бул щыл»

Опыты футуристов привели к созданию «заумного» языка или «зауми» (с ударением на второй слог) — литературного приема, заключающегося в полном или частичном отказе от элементов естественного языка и замещении их другими, но аналогичными элементами и построениями.

Экспериментируя с «заумным» языком, Кручёных и Хлебников написали поэму «Игра в аду». Поэт Сергей Городецкий писал, что «современному человеку ад, действительно, должен представляться как в этой поэме». Отзвук ее есть и в известном стихотворении Маяковского «Лиличка», которое начинается так: «Дым табачный воздух выел. Комната — глава в крученыховском аде».

В 1913 году Кручёных издал книжечку на золоченых страницах. Она называлась «Помада». Ее открывало странное стихотворение, написанное, как отмечал автор, словами без значений:

Дыр бул щыл

убешщур

скум

вы со бу

р л эз

Это стихотворение сыграло в поэзии такую же роль, как «Черный квадрат» Казимира Малевича в живописи. Подобно художникам-абстракционистам, разложившим изображение на цвета и формы, Кручёных будто вынул из поэзии язык, оставив одни звуки. Вскоре, подогревая интерес к написанному, автор заявил в печати, что в его стихотворении «Дыр бул щил…» больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Это заявление вызвало скандал, и литераторы стали гадать, что скрывается за, казалось бы, случайным набором букв.

Идея написать стихотворение на выдуманном языке принадлежала Бурлюку. Позже, в «Фрагментах из воспоминаний футуриста», он дал свое объяснение: «Крученых, сам того не зная, создал первое стихотворение на принципе инициализации словес. Он поставил местами только заглавные инициальные звуки слов. Инициализация словес — великий принцип, теперь вовсю использованный в СССР. ВИЛ — Владимир Ильич Ленин. НЭП — Новая экономическая программа… „Дыр бул щол“ — „Дырой будет уродное лицо счастливых олухов“. Но это была лишь одна из трактовок.

Тишайший

Революция и первые годы молодой советской республики стали золотым временем для русского авангарда. Деятели искусств осмысливали произошедшие перемены и предлагали новые формы в живописи, музыке, литературе. 1920-е оказались плодотворными и для Алексея Кручёных. Переждав в Закавказье Первую мировую и Гражданскую войны, он вернулся в Москву. Он писал стихи, теоретические статьи и критику.

Помимо литературной работы, Алексей Елисеевич занялся книгоизданием. Его произведения, сам он их называл «продукциями», рисовались от руки. Стихи становились неотъемлемой частью иллюстраций, которые делали ведущие авангардные художники. Издавали их литографским способом — тем же, что и альбомы «Весь Херсон в карикатурах». Понимая ценность рукописей, Кручёных стал сам делать свои книги. Их у него было больше, чем у кого-либо — 140 поэтических сборников.

— Футуристы предвосхитили многое. Взять, к примеру, книги Кручёных. Это предвестники популярных сейчас «зинов» — малотиражных изданий, созданных содружеством писателей, фотографов, дизайнеров и художников. Такие книжки тоже делают вручную, и их ценность именно в ручной работе и личном отношении к каждому экземпляру, — рассказал Херсонскому агентству новостей Сергей Тюрин, поэт и исследователь творчества Алексея Кручёных.

Но к 1930 году страна изменилась. Окрепшая советская власть решила сбросить футуристов с «парохода современности». Маяковский покончил с собой. Малевича объявили «германским шпионом» и арестовали. Поэта Игоря Терентьева расстреляли. Многих друзей и соратников не стало раньше: в 1920 году за границу уехал Бурлюк, в 1922-м от голода и истощения умер Хлебников. И «дичайший» Кручёных стал тишайшим: он почти перестал публиковаться и за 37 лет вплоть до своей смерти не издал ни одной книги, не печатал стихов.

— Он не стал писать меньше, может быть даже больше, но в стол. Российский государственный архив литературы и искусства, Государственный литературный музей заполнены его рукописями. Их там хватит на многодесятитомное собрание сочинений, — говорит Тюрин. — Почему не печатался? Прежде всего, понимал, что его творчество перестало быть востребованным, а менять себя, подстраиваться не хотел.

В августе 1965 года в московской гостинице «Националь» спустя 45 лет снова встретились Бурлюк и Кручёных. По воспоминаниям коллекционера Николая Никифорова, разговор в тот вечер зашел о славе, и Кручёных высказал свое желание: «Мне не нужна ни мраморная, ни бронзовая слава. Хочу бумажный памятник, чтобы мои книги, мои строки, пусть на самой плохой бумаге, на грубой, оберточной, были читаемы и, самое главное, понятны массам».

Это была их последняя встреча. Через полтора года в Америке умер Давид Бурлюк, а еще через полтора не стало Алексея Кручёных. Он умер в Москве от воспаления лёгких на 83-м году жизни. Узнав о его смерти, Корней Чуковский записал в дневнике: «Странно. Он казался бессмертным…». Корнею Ивановичу принадлежат и такие слова: «Пусть другие смеются над ним, для меня в нем пророчество, апокалипсис, перст, для меня он так грандиозен и грозен, что всю предреволюционную нашу эпоху я готов назвать эпохой Кручёных».

Илья Баринов